寄り道38 低成長時代に都市近郊の里山で仕事をつくる

2019.3.1雨の日も里山三昧

1.脱成長をめぐる社会学的論点

著者は、約20年にわたり、環境社会学的な調査研究を進めつつ、環境NPOの一員として市民活動をおこなってきた。本稿では、こうした経験を通して社会を見てきた著者が、今なぜ都市近郊の里山をいかす仕事づくりを進めているのかについて、思索と実践の過程をたどりながら説明する。この省察によって、脱成長をめぐる論点をいくつか整理するほか、脱成長論を深めるうえで「里山」「仕事」という視点が重要であることを示していく。

(1)低成長期の生活に満足している若者

まずは、本特集のテーマである脱成長(degrowth)について、関連する国内の社会学的な議論を取り上げよう。

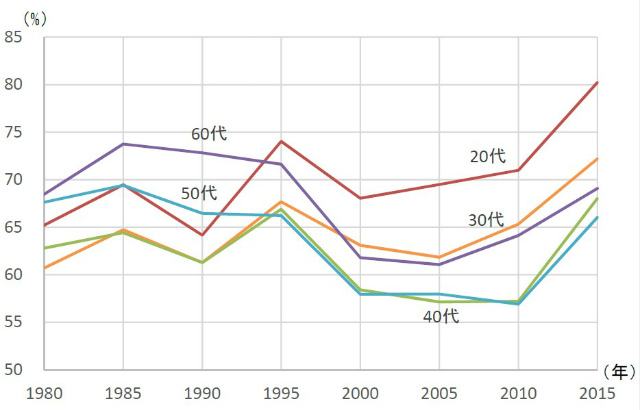

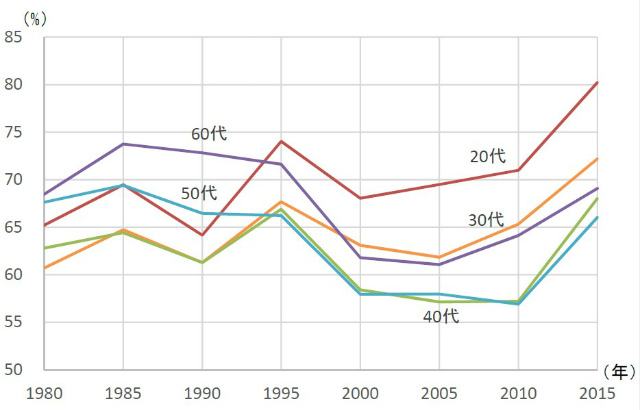

国が毎年実施している「国民生活に関する世論調査」によると、2000年以降、現在の生活に「満足」と回答した割合が最も高いのは20代、次が30代で、2015年の数値で7~8割以上が満足している。バブル期を含む1990年代前半までは、20~30代より50~60代の満足度が高かったのだが、90年代後半に順位が逆転したのである(図-1)1)。

図-1 現在の生活に「満足」と回答した割合の推移

現在の20~30代の多くは、物心ついてからずっと、バブル崩壊後の低成長期を過ごした。今日、日本全体では人口が減少局面に入り、少子高齢化が進み、年金・医療・介護などの社会課題が山積している。しかし、解決に向けた取り組みは先延ばしになりがちで、そのしわ寄せは若者の未来の負担になると考えられている。にもかかわらず、なぜ若者は現在の生活に満足しているのだろうか。

この問いに対して社会学者は、将来への希望が抱きにくくなり、「今・ここ」を楽しむ自己充足的(consummatory)な価値志向が強まったからだと答えている2)3)。高成長期を経験していないので、そのような社会を想像できないし、期待もしない。一方でこの間にデフレが進み、日常の楽しみとして、衣食を安く入手しやすくなった面もある。こうしたことから、将来に過大な希望を抱くこともなく、今の生活を楽しんでいるのだという。

かりに、こうした「幸福な若者」論を認めたとしても、主観的な満足度が高いことを素朴に良しとすることはできない。望ましい選択肢が少ない場合、人は制限された中でも満足できるように選好を切り詰め(適応的選好形成)、認知的不協和を解消するものだからである。

ここで、経済成長が本当に望ましいかどうか、どの程度の成長であれば望ましいかなど、脱成長論における核心的な議論を展開する余裕はない。とりあえず、常識的に経済成長を良いものとして論を進めるが、その際、脱成長とは積極的に目指すべき理念なのか、それとも、低成長を前提とする適応的選好形成なのか、両者の間に質的な違いはある。しかしそれでも、脱成長を理念に掲げるのであれば、経済成長とは別の次元に社会の目標を定めるだろうし、制約条件下の適応であっても、経済成長とは異なる豊かさを求めていくに違いない。つまり、望むと望まざるとにかかわらず、この場合は脱成長へと向かうのである。

したがって、脱成長に関しては、その良し悪しを価値レベルで論じるよりも、将来の見通しについて論じる方が、事実に基づいて議論できるので生産的である。そして、戦後日本のGDPと人口の推移を見れば、少なくとも今後しばらくは、高い経済成長を見込めないと予測するのが妥当だろう。当面の人口減少と高齢化は避けられず、これらデフレ要因を上回る成長戦略も明確には描けていないのだから。

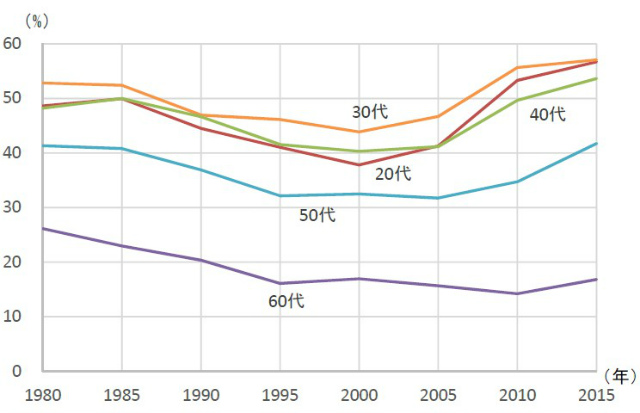

「国民生活に関する世論調査」には、「将来に備えるか、毎日の生活を充実させて楽しむか」という質問項目もある。この設問に対して「貯蓄や投資など将来に備える」と回答した割合は、2000年以降、20~40代で顕著に上昇している(図-2)。このデータからは、現在の生活の満足度が高くても、ただ刹那的に楽しむのではなく、将来の不安にも備えておくという合理的な生活戦略がうかがえる。

ところで、この設問は、将来に備えることと現在の生活を楽しむことを同時に選べず、相互に排他的である。しかし、これまでの議論から浮かび上がる若者像とは、将来に備えて貯蓄すると同時に、現在の生活も充実させて満足しながら低成長時代を生きる姿である。このような生活は、消費か貯蓄かという二者択一を前提としている限り不可能であるが、多くを消費しなくても、ささやかな日常的な楽しみを十分に満足できる感度があれば、両立可能である。

図-2 「将来に備える」と回答した割合の推移

(2)成長か脱成長か反貧困か

このように低成長時代を生きる若者の心理を分析した場合、少なくとも①~③に示す3通りの反応がありえる。

①は、醒めた若者に対して、もっと経済成長に向けて一人ひとりが努力すべきだと主張するものである。これは、若者は大きな夢をもつべきだと年長者が叱咤激励したり、国家経営の見地から資源増産のために個人の働き方に介入したりと、さまざまな形をとるだろう。

②は、冷静で合理的な若者たちに共感し、低成長時代に適した新しい幸福感の開拓に希望を託すものである。社会学者の見田宗介は、1972年にローマクラブが提起した「成長の限界」を乗り越えていくには、人びとが経済競争の脅迫から解放され、自然や他者を収奪しない方向に欲望と感受能力を転回させるという構想を示した4)。こうした社会構想に賛同する脱成長派は、現代の日本の若者たちの向かう先に、成熟社会を豊かに生きる技法があると信じている。

③は、社会の構造的な歪みが若者に押し寄せていると見て、再分配や教育機会の拡充、ベーシックインカムの導入など、安心して生きられる社会の実現を訴えるものである。①は若者に否定的、②は肯定的であるが、ともに個人の生き方に焦点が当てられている。これに対して、③は個人の選択を制約する社会のあり方を問題にしている。②③はともに若者の境遇に共感的であるが、③から見ると②の成熟社会論は、経済的に困窮しがちな若者の現状を放置しているように映る5)。

著者としては、この問題を個人のライフスタイルに還元するのではなく、社会的な問題として引き受けるべきだと考え、③を支持している。しかし、社会政策にかかわることなので、当然、自分の思う通りに社会を動かすことはできない。また、たとえ支持する政策が採用されたとしても、いつどのように世論が傾くかわからない。政治の世界は移ろいやすく、そこに自分の力を傾けようとは思えない。

もちろん、いわゆる学識者の場合、政策形成過程に積極的に関与して、専門家としての社会的責任を果たそうとする者もいるだろう。しかし、専門家の立場からの社会活動は、選挙や議会での議論とは異なり、通常知られている民主主義の意思決定プロセスには見えにくい。福島第一原子力発電所の事故以降、「原子力村」「御用学者」という言葉が流行したように、専門家も内部者として都合良く物事を決めかねないと不信感を持たれている。

すると、現代に生きる私たちには、どのような社会実践があるのだろうか。

2.里山保全運動と新しいコモンズ

(1)市民参加による里山保全の経緯

個人では制御不能な政治の動向に一喜一憂するよりも、自分で思索と実践を重ねられる範囲で手応えの感じられる活動を積み上げていきたい(これも適応的選択形成の結果に違いない)。こう考えた著者は、これまで続けてきた里山保全運動を発展させ、現在は「まちの近くで里山をいかすシゴトづくり」というプロジェクトに力を入れている。そこで、この地点へとたどり着いた実践の経緯を説明しよう。

著者は1998年から、都市近郊の里山を保全する市民活動に関わっている。活動に参加し始めた頃は、ちょうど里山保全運動が全国的に急拡大していた時期であった。

かつての里山は、人びとが定期的に手を入れることによって維持されてきた。しかし、燃料革命以降の里山では、人間側の働きかけが希薄になったため、里山を保全するには継続的な手入れが必要である。管理されなくなった里山は、面的に残されたとしても植生遷移が進み、生物種によっては生息空間の減少や劣化を招く。

このアンダーユース問題に対して、地権者ではない市民が里山に入り、自主的に下刈りや間伐などの保全活動を始めた。この1980年代に都市近郊で始まった里山保全運動は、90年代には一気に全国へと波及して、里山ルネッサンスともいえるブームを生み出した。

2000年代に入ると、こうした市民運動に呼応するように、行政による里山保全策が講じられた。その背景には、2001年の環境省調査で、原生自然よりも里山に絶滅危惧種が集中して生息していることが明らかになり、2002年の新生物多様性国家戦略において、里山が生物多様性を保全するうえで重要な空間であると位置づけられたこともあった。里山保全の意義が公的に正当化されたことで、数多くの自治体が保全活動に取り組むボランティアを養成し、手入れの行き届かない里山の管理を進めようとした。

2000年代、政策的な後押しもあって里山保全ボランティアの数はさらに増加した。しかし、2010年代に入る頃には頭打ちとなり、今度はボランティアの固定化・高齢化が深刻な課題となってきた。今日、この状況を打開する道筋がまったく見えていない。

(2)里山保全運動が目指したコモンズ再生の蹉跌

行政による里山保全策がうまくいかない理由はどこにあるのだろうか。

1つには、ボランティアの量的な不足がある。そもそも、放置されている里山は広大で、ボランティア頼みで管理できる面積ではない。それでも、2000年代初頭は、60歳で定年を迎え、退職後のセカンドライフとしてボランティア活動に参加する人が少なくなかった。しかし、定年が65歳まで延長され、退職後にボランティア活動へと向かう層は減少したようだ。また、若者については、環境意識や社会貢献意識が高いものの、将来を見通しにくい時代にボランティア活動を継続することは難しいと思われる。

もう1つの理由は、里山保全運動のポテンシャルを、行政がいかせていないことにある。1990年代に拡大した里山保全運動は、従来の人間の手から自然を守る運動と違って、積極的に自然に手を入れるという手法が斬新であった。それまでは、自然を保護するにしても開発するにしても、人間と自然の関係性は断絶せざるをえなかった。対して、里山保全運動は、かつての里山に見られた人間と自然の関係を、時代に合うように結び直そうとした。つまり、人びとが自然に手を入れながらコミュニティをつくる当事者となり、現代のコモンズとも呼びうる「みんなの場所」を協働的につくりだす運動でもあったのである。だから、この関係が行政によって生物多様性保全という観点からのみ評価づけられ、環境政策のなかに回収されると、この市民発意の運動のポテンシャルは発揮されないのである。

たとえば、行政の管理が及ぶ里山では、次のような行為が制限されることが多い。すなわち、火気・刃物は危険物としてリスク回避のために使用が禁じられる。また、ボランティア活動は無償性が原則だからと、里山保全の作業に伴って発生する資源を活用するために収益を生み出すことも許されない。さらに、市民の公平性ばかりが重視され、その土地に深くかかわる人も初めて訪れた人も平等に扱われる。その一方で、行政から保全活動を許可してもらうための煩瑣な書類業務も膨大に必要となる。

このように制約された環境では、地域に伝わる里山文化を継承することは難しく、資源の循環的利用は進まず、協働管理のベースとなる自治意識も醸成されにくい。しかも、都市近郊では、まとまって残る里山に公的な緑地保全制度の網が掛けられて、行政のコントロール下でしか里山とかかわることができないのである。

1980~90年代、都市近郊の緑地を保全しようとした運動には、市民参加によって新しいコモンズをつくり、行政に独占されてきた公共空間のあり方を根本的に問い直そうとする意味が込められていた。里山ガバナンスの当事者となることを自ら引き受けることで、市民協働による里山保全の新しい仕組みを構築しようとしたのである。しかし、現在、その土地が里山型の公園・緑地として担保されてみると、自然と自由にかかわれないもどかしさが募る。

近年、都市公園制度の規制緩和によって、企業が公園内にカフェや保育園を開設するなど、新しい事例が生まれている。このような官民連携の取り組みは、これまでになかったサービスを提供できるだろう。しかし、このサービスは新しい消費者を生み出すだけで、この土地に当事者意識を持つ担い手を育てることには繋がりにくいだろう。それで本当に良いのだろうか。

3.低成長時代の里山を舞台にした社会運動

(1)3.11以後の里山をいかした起業の動き

里山保全運動の意味を読み解き、この流れを継承するには、どのような実践が必要なのだろうか。この問いへの自分なりの答えは、過去からの延長線上にではなく、2011年以降の若者有志の動きとの共振から生まれた。

東日本大震災と原発過酷事故は、一部の人びとの生き方に衝撃を与え、その中から自分たちの暮らしを自律的に立てていくこと、イニシアティブを握れる範囲で自分たちの住む地域を良くしようとする人たちが出てきた。しかも、こうした動きは地方だけではなく、著者がよく知る多摩三浦丘陵群においても、行政に頼らずに民有地の里山資源をいかして起業する人びとが現れた。たとえば、自然エネルギーの普及と里山資源の活用を図る人、放棄畑を借りて新規就農する人、農のあるまちづくりを進める人、子供を対象に自然体験プログラムを提供する人、持続可能な暮らしを実践するためのローカルメディアを運営する人。さらに、本業を抱えながら、手づくりや地域性にこだわってパンや農産加工品を製造する人、クラフトや雑貨を製作する人。そうした人びとが集まるマルシェを運営する人など、年齢は20代後半~40代前半が中心だ。

こうした動きは、地域エコノミストの藻谷浩介が提唱した「里山資本主義」を想起させる7)。しかし、ここで重要な点は、里山資源をいかして経済活動をおこなうことではない。それは、仕事と暮らしのバランスを自分で考えることであり、不要な支出を抑え、できるものは自給し、生活を楽しもうとする価値観にあるだろう。実際、多摩三浦丘陵群で生じている動きには、そのような仕事観やライフスタイルの志向性が認められる。地域の里山には、野草や山菜採りといった楽しみが豊かにあるので、こうした非経済的な価値を引き出す知恵や技も受け継ごうと努めている。

彼/彼女たちは、空き家や空き地など社会の余剰物を安く手に入れ、ホームページを自力で立ち上げ、SNSで情報を発信し、クラウドファンディングで資金を集める。起業する場合も、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、株式会社など、目的に応じて形態を選択する。自ら実践者としてリスクを引き受けつつ、現代的な感覚で欲しい仕事をつくりだしている。これら一つひとつは規模が小さく、目にみえる表現形は異なってはいるが、原動力となっている時代感覚と価値観には共通性が感じられる。こうした有志の潜在的なネットワークこそが、現代の社会運動なのであろう。

(2)まちの近くで里山をいかすシゴトづくり

これらの自分自身を基点にして、手の届く範囲で自然と社会を良くしていく動きは、1980~90年代の里山保全運動が目指していたことと重なる。この散発的で個別的な動きを、静かに起こりつつある社会的な変革の現れとして捉え、このうねりを大きくしていきたい。筆者はこのように考えて、2016年に「まちの近くで里山をいかすシゴトづくり」というプロジェクトを開始した。具体的には、シンポジウムやワークショップなどを多数開催し、興味関心のある人のネットワークをつくったり、この動きを紹介するウェブサイトをプロボノと連携して立ち上げたりしてきた。直接的に起業・創業支援をおこなうのではなく、有志同士で必要な情報をやり取りできる場をつくり、そこから次のアクションが自生的に生まれるようにと考えている。実際、ここからローカルマルシェが始まったり、新しいプロジェクトが立ち上がったり、新団体が結成されたりしている。

プロジェクト名に「まちの近く」と入れたのは、都市近郊の里山に焦点を当てたいからである。都市近郊から始まった里山保全運動の流れを引き継ぎたいという気持ちもあるし、仕事をするならば都会で、暮らすならば田舎でという理想を持つ人は多いことから、都市近郊では仕事も暮らしも充実できるという確信もある。また、都市近郊の里山は量的に豊かとは言えないが、近くに多くの人びとが住んでいるという特徴がある。もし、このエリアの里山から、近くの都市住民に向けて、教育、医療・福祉、観光・レクリエーションなどのサービスを総合的に提供できたら、その価値は大いに高まるに違いない。特に、自然体験の貧困、コミュニティの希薄化など、現代の都市的な課題を解消するのに重要な役割を果たせるだろう。

また、「シゴト」という言葉も重要である。哲学者の内山節は、村人の労働に2種類あることに気づき、稼ぎとはお金のために労働すること、仕事は地域の自然と社会、自分たちの暮らしを維持する人間的な営みであると整理した8)。都市近郊の里山で見られる若者の動きは、明らかに稼ぎではなく仕事であるので、この意味の違いを強調するために片仮名で表記することにした。低成長時代に生きる私たちは、消費するための稼ぎではなく、身近な自然と社会を良くするための「仕事」を意識的につくることが必要だろう。

4.低成長時代を生き抜くための仕事と里山

著者が「まちの近くで里山をいかすシゴトづくり」というプロジェクトを始めたのは、政治や経済の動きと位相をずらすことで、自律的に生きる場所を確保したいからであった。もちろん、政治や経済の動きは一人ひとりの生活に大きな影響を与える。しかし、その影響がどう転ぶか不安定である上に、低成長期が続くと予測される現代社会を生き抜く必要がある。そのためには、市場で評価されていない資源から価値を生み出して仕事にすること。また、非経済的な価値を感じ取り、生活の質の向上にいかせること。こうした技法を身につけておくと良い。そのための環境として、未利用資源の宝庫といえる都市近郊の里山は魅力的であるし、また、個人が生きのびるためだけではなく、都市的な課題の解決にも資する社会的価値があるだろう。

補註および引用文献

1) 図中の数値は、当該年と前年と翌年の3年間の平均値。ただし、2000年は調査が実施されていない。

2) 古市憲寿(2011):絶望の国の幸福な若者たち:講談社,301pp

3) 大澤真幸(2016):可能なる革命:太田出版,427pp

4) 見田宗介(1996):現代社会の理論―情報化・消費化社会の現在と未来:岩波書店,188pp

5) 北田暁大(2018):終わらない「失われた20年」―嗤う日本の「ナショナリズム」・その後:筑摩書房,334pp

6) 松村正治(2018):地域の自然とともに生きる社会づくりの当事者研究―都市近郊における里山ガバナンスの平成史:環境社会学研究24,38-57

7) 藻谷浩介・NHK広島取材班(2013):里山資本主義―日本経済は「安心の原理」で動く:角川書店,181pp

8) 内山節(1988):自然と人間の哲学:岩波書店,288pp

(松村正治)